Einer meiner Lehrer sagte einmal: Der Mensch ist ein Augentier. Obwohl der Kontext dieser Aussage längst in die gefährlichen Untiefen meines Gedächtnisses abgetaucht ist, der Gedanke als solcher schwingt bis heute in mir nach. Ich errichte zwar ganze Welten aus Worten, doch dem liegt in letzter Instanz immer ein Bild zugrunde. Eine meiner liebsten Anekdoten geht, dass ich einmal die Idee für einen kompletten Roman hatte, als ich ein Musikvideo sah. (Das Video war Depeche Modes One Caress, der Roman trägt den Arbeitstitel Katharsis und ist vollständig geplant – geschrieben habe ich ihn allerdings nie.)

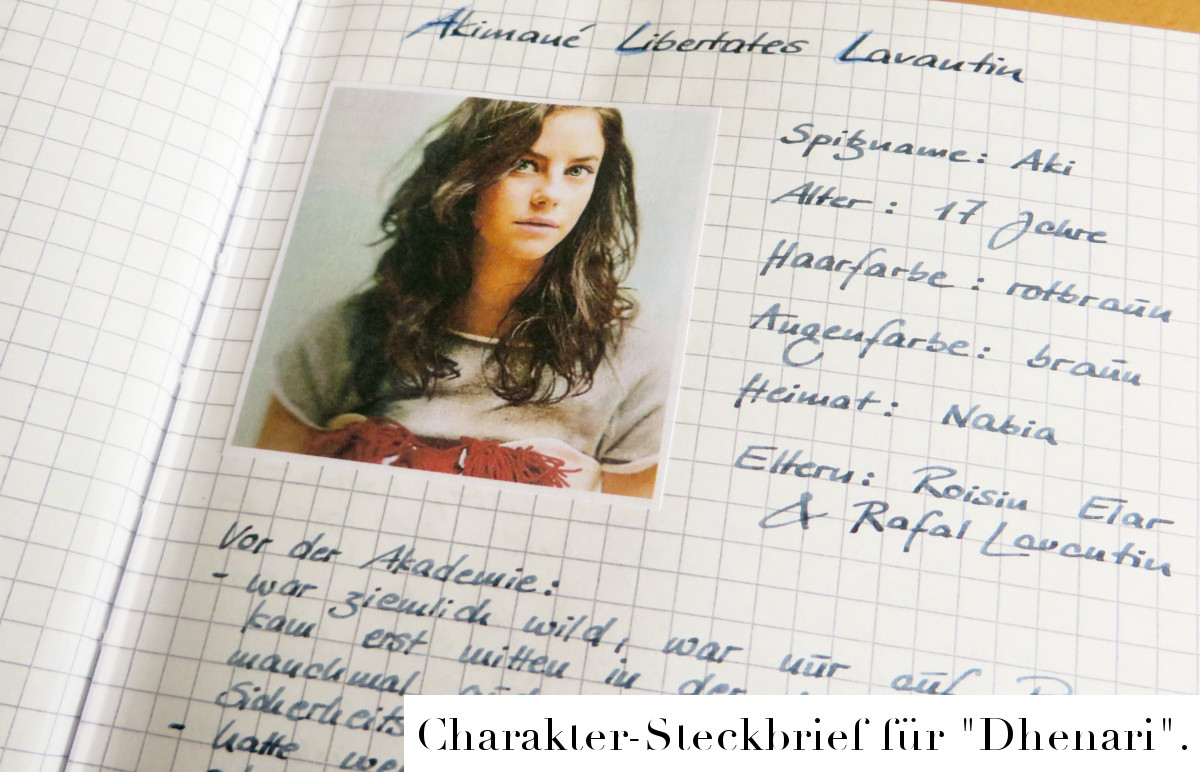

Mein Umfeld weiß, dass Plots meine große Schwäche sind. Ich habe kein allzu großes Interesse an ausgeklügelten Storys (was keine gute Ausgangsposition für eine Autorin ist), sondern widme mich stattdessen lieber mit Hingabe meinen Protagonisten. Die meisten meiner Geschichten werden von den Figuren vorangetrieben, von ihren Entscheidungen und Beziehungen, von dem, was sie erlebt haben, und von ihren Zielen. Charakterentwicklung betreibe ich tatsächlich mit fast religiöser Inbrunst, ich erstelle Listen der Lieblingsmusik meiner Protagonisten, analysiere ihr Verhältnis zu ihren Eltern und schreibe nicht selten ihre gesamte Biographie nieder. So viele Worte ich dafür aber auch aufbringe, sie würden niemals ausreichen, mir die Figur vorzustellen. Dafür brauche ich ein Bild.

Und genau hier betreten wir so etwas wie verbotenes Land. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es als Schwäche angesehen wird, seine Figuren nach Schauspielern, Musikern oder anderen Personen der Öffentlichkeit zu formen. Was in der Welt der Fanfiction völlig normal ist, wirkt unter „ernsthaften“ Autoren irgendwie verdächtig. Zugegeben, auch ich binde es meinen Lesern nicht unbedingt auf die Nase, wenn ein gerade total angesagter Schauspieler die Vorlage für mein Romantic Interest ist – aber wenn es hilft, eine Figur zu entwerfen, auf die meine Heldin glaubwürdig abfährt, was ist daran eigentlich falsch?

In den Anfangsjahren meines Schreibens hatte ich meistens eine sehr klare Vorstellung von meinen Protagonisten, weil es mir nur auf diese Weise gelang, ihr Aussehen so zu schildern, dass auch der Leser ein Bild vor Augen hat. Ob dieses auch nur ansatzweise mit meinem übereinstimmte, kann man freilich nie genau wissen, aber darum ging es auch nicht. Obwohl ich heute anders arbeite, kann es vorkommen, dass ich insbesondere Figuren, mit denen ich sehr lange zu tun habe, irgendwann einem bestimmten Schauspieler zuordne. (Und teilweise ist das gewiss dem unter Autoren so beliebten Tagtraum geschuldet, dass der eigene Roman als Hollywood-Blockbuster verfilmt wird.) In der Regel behalte ich das aber für mich, weil ich es unfair fände, meine Leser in eine bestimmte Richtung zu drängen. Sie sollen ihre eigene Fantasie benutzen, das ist doch der eigentliche Sinn und Zweck eines gutes Buchs.

Eine wesentlich offenere Methode ist das Erstellen sogenannter Moodboards. Statt einer Figur nur ein Bild zuzuordnen, erstelle ich eine Collage aus Bildern, die verschiedene Aspekte widerspiegeln. (Erst kürzlich habe ich dafür Pinterest entdeckt, wo ihr aktuell nachverfolgen könnt, wie ich die visuelle Welt meines neuen Romanprojekts erschaffe.) Der Vorteil dieser Arbeitsweise ist, dass es nicht mehr so stark um das eigentliche Aussehen eines Charakters geht, sondern darum, ein Gefühl für ihn zu kriegen. Indem ich Fotos seines Kleidungs- oder Wohnstils sammle, eine typische Geste festhalte oder sogar sein Lieblingsspielzeug aus Kindertagen einfüge, erhalte ich ein viel runderes Bild und lasse dennoch genug Raum, um eine Figur zu entwerfen, die keinem real existierenden Menschen gleicht.

Erzählt mal, würdet ihr wissen wollen, wen der Autor eures Lieblingsbuchs vor Augen hatte, als er seinen Helden beschrieben hat? Und findet ihr es auch so schwierig, euch bei bereits verfilmten Büchern ein eigenes Bild von den Figuren zu machen?

Ich habe über dieses Thema auch schon in einem Video gesprochen, das ihr euch hier anschauen könnt: